学科?専攻(大学院)ニュース

お知らせ

即嗨比分

課外活動(クラブ等)

キャリア教育関連科目「キャリア講座C」で業界?企業研究がスタートしました!

【ニュース】機械工学科新入生歓迎即嗨比分を行いました

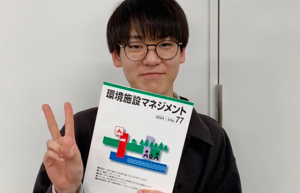

環境理工学科の桑本航平さんが書いた記事が『環境施設マネジメント』に掲載されました

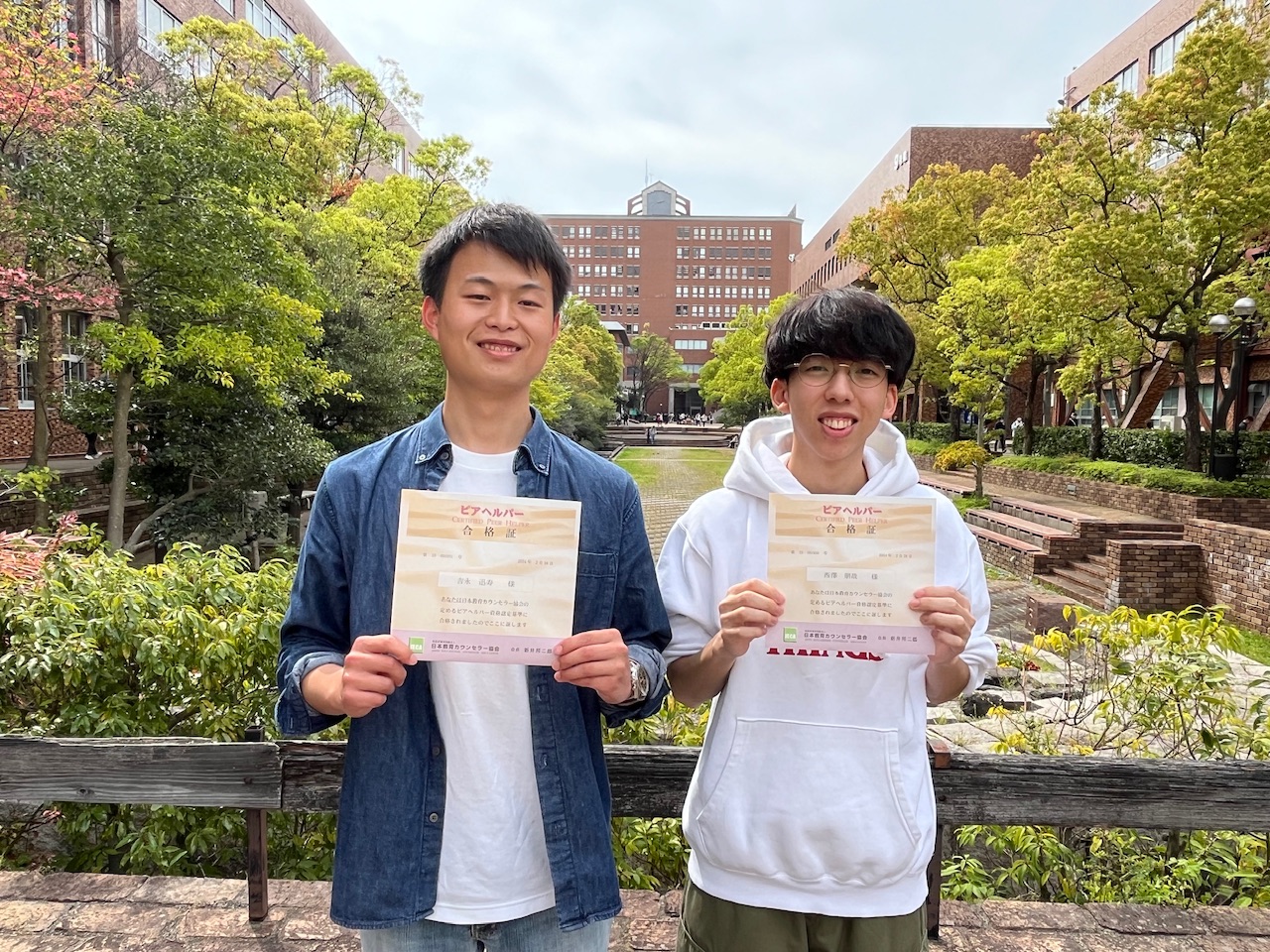

「ピアヘルパー」合格者の発表

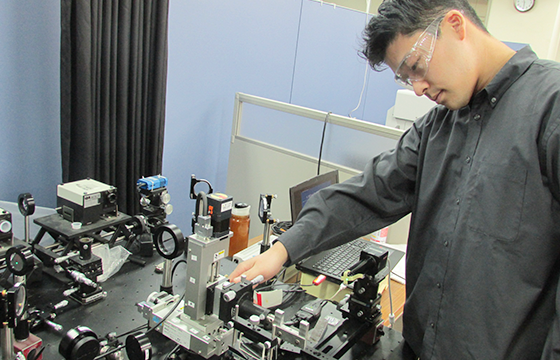

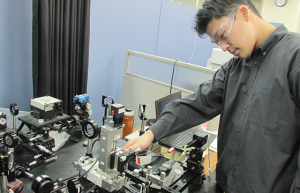

電気学会より令和5年優秀論文発表賞(基礎?材料?共通部門表彰)を受賞

環境理工学科花嶋温子准教授が衆議院環境委員会で意見陳述しました

2024年度新入生歓迎会フレッシュマンキャンプの実施

新規協定校 オーストラリア サン?パシフィック?カレッジ(Sun Pacific College)のご紹介

経営学部 経営学科 新入生歓迎ボウリング大会を実施しました

フランス便り(3月)

【日本学生支援機構奨学金】「4月在籍報告」手続きについて

【重要】学内学外間ネットワーク通信一時切断のご案内(6/10?6/17)

【16:10解消しました】【障害情報】LEONET WiFiにて障害が発生しています(2024/04/15(月)15:50~)

大阪産業大学の学生と「KLON」がコラボバッグを制作!

13号館Annex建築工事に伴うネットワーク通信停止のお知らせ(4/28(日))

電気学会より令和5年優秀論文発表賞(基礎?材料?共通部門表彰)を受賞

新規協定校 オーストラリア サン?パシフィック?カレッジ(Sun Pacific College)のご紹介

2024年度 前期授業料(等)の延納申請について

大学~住道間のシャトルバス時刻表の変更について(お知らせ)

【5/3(金)~5(日)】本学の茶華道部が野崎観音境内にてお茶席のご奉仕をいたします。

新入外国人留学生歓迎会のお知らせ

令和6年度 新入生保護者教育懇談会 事務系所管部署の案内

経営学科でボウリング大会が開催されました!

「おもろい大学プロデュース大作戦」で世界最大の煎餅作りに挑戦しました!

【卒業予定4回生を送る即嗨比分】レーザー加工機で写真彫刻して作るアクリルキーホルダー作り

大阪産業大学 学生自治会執行委員会主催の「ハッピースクラッチ」が行われました

環境デザイン専攻 修士論文?修士作品公聴会のご案内

【5/3(金)~5(日)】本学の茶華道部が野崎観音境内にてお茶席のご奉仕をいたします。

サイクリング部 副島達海さん アジア選手権 日本代表選手に選出

男子バスケットボール部が韓国の建国大学と定期戦を実施

(スキー競技部)中尾春香さん ワールドカップ(モーグル)の日本代表に選出!

スキー競技部 中尾春香さん「2024 アジアカップ たいら モーグル競技会」で優勝!!

テコンドー部の西谷成真さんが「スポーツ功労賞」として表彰されました!

硬式野球部 主務 宮崎七海さん(経営学部 商学科4年生)「大学スポーツ奨励賞」を受賞!

サイクリング部 副島達海が優勝 ジャパンシクロクロス(JCX)最終戦

大阪産業大学で見つける、

自分だけの輝きのカタチ。

充実した 4 年間を過ごしていただくために、本学は 6 つの学部を設置し、クラブ?サークル活動を援助しています。有意義な学生生活を送る中で、自分だけの未来を創造する力が養われるはずです。

大学院

人間環境学

専攻

人間環境学のあらゆる分野で、高度な実践力をもつ人材を育成する

経営?流通

専攻

高度な経営力、問題解決能力をもつ人材を育成する

現代経済

システム専攻

経営能力と、企業家精神に富む専門職業人?研究者を育成する

アジア地域経済

専攻

アジア経済を追究?分析できる経済エキスパートを育成する

梅田サテライト

コース

社会人が働きながら

税理士試験の免除申請ができるコース

機械工学専攻

より高度な能力をもつ人材へのニーズに、

素積極的に対応する

交通機械工学

専攻

自動車工学と鉄道工学を2本柱とし、

高度で実践的な技術者を育成する

都市創造工学

専攻

人と自然が調和する、

都市創造のあらゆる場面に応える人材を育成

電気電子情報工学専攻

高度情報社会に対応し、エレクトロニクス革新を担う技術者を育成

学部?学科

夢を見つける

13の学科

部活動

好きを見つける

クラブ?サークル活動